食品の表示やレシピでは「600Wで2分」などと指定されているのに、自分のレンジにその数字がないと困りますよね。

本記事では、そんなときに役立つワット数の見分け方と確認方法をわかりやすくまとめました。

本体ラベル・銘板・取扱説明書など、確認できるポイントを順番に紹介し、さらにワット数が不明でも使いやすくする時間調整のコツや、温めムラを防ぐ工夫も解説しています。

また、インバーター式とトランス式の違い、出力の目安、加熱のクセを見分ける方法など、実際の使用に役立つ内容を中心に構成しています。

忙しい日でも短時間で知りたいことがわかるように整理しているので、家事の合間や調理中にもサッと読めます。

電子レンジの使い方に迷ったときに、ぜひ参考になさってください。

なぜ電子レンジにワット数が書かれていないことがあるの?

電子レンジを使うとき、「このレンジ、何ワットなんだろう?」と疑問に思ったことはありませんか。

実は、すべての電子レンジにワット数がはっきり表示されているわけではありません。

ここでは、なぜワット数の表記が見当たらないのか、その背景と確認のヒントをまとめました。

表示が省かれている主な理由

最近の電子レンジはデザインや使いやすさを重視したシンプルな設計が多く、外観にワット数を明記しないタイプも増えています。

また、機種によっては「自動あたため」などの便利機能が主になっており、ユーザーが直接ワット数を選ばなくてもよい設計となっていることもあります。

こうした背景から、ラベルに記載されていなかったり、本体の見える場所ではなく内部やドア枠の裏などに小さく書かれているケースもあります。

家庭用と業務用で表示基準が異なるケース

電子レンジには家庭用と業務用があり、それぞれで表示ルールが異なります。

家庭用は一般消費者が扱いやすいよう簡略表示される傾向があり、業務用は安全基準や出力規格に関する詳細が明示されることが多いです。

このため、同じメーカーでも「家庭用には出力だけ」「業務用には消費電力と出力の両方」といった違いが生じることがあります。

取扱説明書やメーカー公式サイトで確認する方法

もし本体にワット数の表記が見つからない場合は、取扱説明書を確認するのが最も確実です。

説明書の仕様欄には、「定格高周波出力」「消費電力」などが記載されており、そこから出力ワット数を確認できます。

取扱説明書が手元にないときは、メーカー公式サイトで型番を検索してみましょう。

多くのメーカーがオンラインで製品情報や仕様一覧を公開しています。

製品の型番は、ドアの縁や背面のラベルに記載されていることが多いので、そこをチェックすれば探しやすいです。

ここまで確認すれば、ワット数が「どこにも書かれていない」と感じていた電子レンジでも、

多くの場合はどこかで情報を見つけることができます。

電子レンジの「ワット数」って何を意味しているの?

電子レンジを選ぶときや加熱時間を調整したいとき、「ワット数」という言葉をよく目にします。

でも、実際のところ「ワット数が高いと何が違うの?」「消費電力と出力って同じ?」と感じる方も多いのではないでしょうか。

この章では、電子レンジのワット数が示す意味や、出力と消費電力の関係をわかりやすく整理していきます。

ワット数は“加熱の強さ”を示す指標

電子レンジのワット数とは、簡単に言えば「食材をどれくらいの速さで温められるか」を表す数値です。

数値が大きいほど短時間で加熱でき、低いほどゆっくり温まります。

たとえば同じ料理を温める場合でも、700Wの電子レンジなら1分で終わるところを、500Wでは約1分20秒ほどかかることがあります。

このように、ワット数は「出力(高周波出力)」の大きさであり、食品への加熱スピードを左右する大切な要素です。

「消費電力」と「出力(高周波出力)」の違い

ここで混同しやすいのが、「消費電力」と「出力(高周波出力)」の違いです。

消費電力は電子レンジ全体が動作するときに使用する電力のことで、出力はそのうち食品を温めるために使われるエネルギーを指します。

たとえば、消費電力が1000Wのレンジでも、実際の出力(高周波出力)は600W前後というケースが一般的です。

この差は、モーターやライト、電子部品などの動作にも電力が使われているために生じます。

したがって、ラベルに「消費電力1000W」と書かれていても、「出力600W程度」と考えるとイメージしやすいでしょう。

インバーター式とトランス式で出力が異なる理由

電子レンジには主に「インバーター式」と「トランス式」の2タイプがあります。

インバーター式は出力を細かく調整できる仕組みで、一定時間内でも強弱を滑らかに変えることが可能です。

一方、トランス式は出力のONとOFFを繰り返しながら温めるため、加熱の波がやや粗くなります。

この違いによって、同じ600W表記でも温まり方や時間の感覚が少し異なる場合があります。

どちらが良い・悪いということではなく、仕組みの違いを理解しておくと加熱調整がしやすくなります。

ワット数は電子レンジの「パワー」を示す指標ではありますが、機種や構造によって実際の温まり方は微妙に異なるため、使いながら慣れていくのが一番確実です。

ワット数を調べたいときの確認ポイント

電子レンジを使っていると、「この機種のワット数がいくつかわからない」と感じることがあります。

本体に直接書かれていない場合でも、確認できる場所はいくつかあります。

ここでは、ワット数を調べるときに見ておきたいポイントを3つ紹介します。

本体ラベルや銘板をチェックする

まず最初に確認したいのが、本体のラベルや銘板です。

電子レンジの側面・背面・ドアの内側などに、小さなシールやプレートが貼られていることがあります。

このラベルには「型番」や「製造番号」と並んで、「定格消費電力」「定格高周波出力」といった項目が書かれている場合があります。

特に“定格高周波出力”と書かれている数値が、一般的にワット数(出力)を意味します。

以下は記載例です。

| 項目 | 表示例 |

|---|---|

| 定格消費電力 | 1000W |

| 定格高周波出力 | 600W |

このように2つの項目が書かれている場合、加熱に使われる実際の出力は600Wという意味になります。

ラベルの数値からおおよその出力を読み取る

もし「定格高周波出力」の記載がなく、消費電力のみが書かれている場合は、そこからおおよその出力を推測できます。

一般的には出力は消費電力の約6~7割程度とされています。

たとえば、消費電力が1000Wなら出力はおおよそ600~700W前後が目安です。

ただし、機種によって差があるため、あくまで目安としてとらえておくのがよいでしょう。

取扱説明書や公式サポートで再確認

もしラベルが見当たらない、または数値が読みづらい場合は、取扱説明書をチェックしてみましょう。

説明書の「仕様」欄には、出力や消費電力などの詳細が明記されていることが多いです。

説明書が手元にない場合は、メーカー公式サイトで型番を検索すれば、仕様ページを確認できます。

多くのメーカーでは、過去モデルの情報もアーカイブとして掲載されているため、古い電子レンジでも探しやすいです。

型番は、ドアの縁・庫内・背面ラベルなどに記載されているケースが一般的です。

ここまでの手順で、多くの電子レンジはワット数を確認できます。

「どこを見ればいいかわからない」と感じたときは、まず背面ラベルと説明書、この2点をチェックするのが確実です。

ワット数が不明なときの目安と加熱時間の調整法

電子レンジのワット数がわからないまま使うと、「温まりすぎてしまった」「中心が冷たいまま」ということがあります。

そんなときでも、いくつかの考え方を知っておくと、加熱時間を上手に調整できます。

ここでは、出力を推定する方法や、500W~600Wのように設定が違う場合の時間換算など、すぐに使える目安をまとめました。

500W~600W設定がないときの時間換算

電子レンジのレシピや食品パッケージには「600Wで2分」などと記載されていることがあります。

ところが、お手持ちのレンジにその出力設定がない場合は、加熱時間を比率で調整すればおおよそ同じ仕上がりになります。

たとえば、600Wレシピを500Wで加熱したいときの計算は以下のようになります。

| レシピの出力 | 使用レンジの出力 | 時間調整の目安 |

|---|---|---|

| 600W | 500W | 600 ÷ 500 = 約1.2倍 |

| 700W | 500W | 700 ÷ 500 = 約1.4倍 |

この場合、600Wで2分の加熱なら、500Wでは約2分24秒が目安となります。

短時間で焦げやすい食材の場合は、様子を見ながら10~20秒ずつ追加するのがおすすめです。

出力の差を上手にカバーするコツ

ワット数が違うと温まり方も変わりますが、加熱時間の調整以外にもコツがあります。

一度に温めすぎないこと、そして途中で様子を見ることです。

一気に長時間加熱すると、外側だけ先に熱くなり中心が冷たいままになることがあります。

途中で一度取り出して全体を軽く混ぜる、位置を変えるなどの工夫で、温まり方が安定します。

また、加熱しすぎを防ぐために、少し短めに設定して様子を見る「段階加熱」も効果的です。

年代やメーカーによる加熱のクセを理解する

電子レンジは機種や年代によって出力の特徴が異なることがあります。

特に10年以上前のモデルでは、同じ600W表記でも最新機種より加熱効率が低い場合もあります。

また、メーカーによっても出力の制御方式が異なるため、加熱の仕上がりに差が出ることがあります。

こうした違いを踏まえて、実際に使いながら「自分のレンジ基準の目安時間」をメモしておくと便利です。

たとえば、「ご飯1膳は1分30秒」「お弁当は3分」など、実際に温めてみた結果を記録しておくと、次から迷わず使えます。

少しの工夫で、ワット数が不明なレンジでも十分に使いやすくなります。

温めムラを防いで仕上がりを均一にするコツ

電子レンジを使っていて、「端だけ熱いのに真ん中が冷たい」「表面は熱いけど中がぬるい」と感じることはありませんか。

これは、加熱ムラと呼ばれる現象で、多くのご家庭で起こりやすいものです。

ここでは、ワット数に関係なく、どんな電子レンジでも仕上がりを均一にしやすくするための工夫を紹介します。

容器の素材によって温まり方が変わる

電子レンジでは、容器の材質によって加熱の伝わり方が異なります。

陶器や耐熱ガラス製の容器は熱をゆっくり伝えるため、食材の表面と内部が均一に温まりやすい特徴があります。

一方、プラスチック容器は熱を通しにくいものもあり、温まり方にムラが出やすいことがあります。

また、金属製の容器はマイクロ波を反射してしまうため、使用は避けましょう。

食材によって容器を使い分けるだけでも、加熱結果が大きく変わることがあります。

途中で混ぜるタイミングを工夫する

一度にすべてを加熱しようとすると、外側だけが過熱されてしまうことがあります。

加熱の途中で一度取り出して全体を混ぜたり、配置を入れ替えることで、熱が均等に行き渡りやすくなります。

特にカレーやパスタソースなどのように粘度がある食品は、途中で軽く混ぜるだけで仕上がりのムラが減ります。

「加熱時間の半分くらい」で一度混ぜるのが目安です。

再加熱の際には、加熱しすぎを避けるために少し短めに設定して様子を見るのが安心です。

庫内の汚れや配置バランスにも注意

電子レンジの庫内が汚れていると、マイクロ波の反射が不均一になり、加熱ムラの原因になることがあります。

使用後は、食品の飛び散りや油分をふき取っておくと、均一に温まりやすい状態を保てます。

また、食材を中央に置くよりもターンテーブルの少し外側に配置すると、回転の遠心力でマイクロ波が均等に当たりやすくなります。

平らな皿や浅めの容器を使うのも、ムラを防ぐためのポイントです。

こうした小さな工夫を意識することで、ワット数が不明なレンジでも、温めムラを減らして安定した仕上がりに近づけることができます。

電子レンジをより上手に使うための工夫

ワット数を理解し、加熱ムラを防ぐコツを押さえたら、次は「電子レンジをもっと上手に使うための工夫」です。

特別なテクニックがなくても、ちょっとしたポイントを知っておくことで、毎日の温め作業がぐっと快適になります。

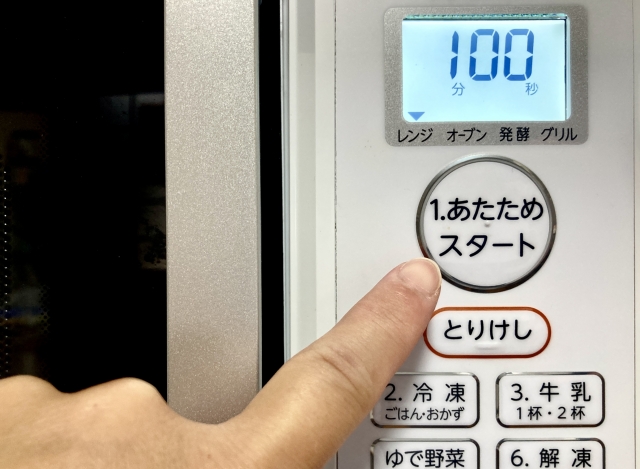

自動メニューや出力切替を上手に活かす

最近の電子レンジには、自動メニューや出力切替機能が搭載されているものが多くあります。

「あたため」「飲み物」「冷凍ごはん」などの自動メニューは、センサーが食品の温度や蒸気量を検知して加熱を自動調整してくれます。

ワット数がわからない場合でも、これらの機能を使えば過加熱や加熱不足を防ぎやすくなるため便利です。

出力切替ボタンがある機種では、500W・600W・700Wといった段階を使い分けて、食品に合わせた加熱を行いましょう。

出力切替ボタンがない機種での調整方法

出力切替ボタンがない機種でも、少しの工夫で調整が可能です。

たとえば「強」や「弱」といった設定しかない場合は、短時間ずつ加熱して様子を見ながら加熱するのがコツです。

また、「再加熱」「あたため」ボタンを段階的に使う方法もあります。

1回目で様子を見て、温まりが足りなければ10~20秒単位で追加することで、加熱しすぎを防ぎながら仕上げられます。

古い電子レンジでも使いやすく工夫する

古い電子レンジでも、使い方を工夫すれば快適に使い続けることができます。

例えば、ターンテーブルの中央に食材を置くのではなく、少し外側にずらして置くと加熱ムラが減ることがあります。

また、加熱時間を数回に分けて様子を見ることで、焦げつきを防ぎながら温度を均一にできます。

庫内の清掃も大切なポイントです。汚れやこびりつきはマイクロ波の反射を乱し、加熱ムラの原因になります。

週に一度は軽くふき取りを行い、清潔な状態を保つと加熱効率も安定します。

こうした基本的な工夫を積み重ねるだけで、ワット数がわからない電子レンジでも安心して使いこなせます。

電子レンジ選びの参考ポイント

これから電子レンジを買い替えるときは、「出力設定の種類」や「使用シーンに合ったサイズ」を意識すると、日常での使い勝手が大きく変わります。

ここでは、購入前にチェックしておきたいポイントを3つにまとめました。

出力設定が細かく調整できる機種を選ぶ

電子レンジを選ぶ際は、出力(ワット数)が段階的に切り替えられるかどうかを確認しておくと便利です。

500W~700W、または800W~1000Wなど複数の出力設定があると、レシピや食品に合わせた加熱がしやすくなります。

出力を手動で選べるタイプは、冷凍食品・お弁当・飲み物などをちょうどよく温めたいときにも重宝します。

また、出力調整ができる機種は、食材の加熱ムラを抑えるうえでも役立ちます。

家庭の使用頻度や調理スタイルに合わせて選ぶ

電子レンジの選び方は、家庭の人数や使用頻度によっても異なります。

たとえば、一人暮らしの場合は20L前後のコンパクトタイプで十分なことが多く、家族で使う場合は25L~30L以上の容量があると便利です。

また、日常的にお弁当を温めることが多いなら、ワンタッチで再加熱できる機能があると使いやすいでしょう。

グリル機能やオーブン機能が不要な場合は、あえて単機能レンジを選ぶことで操作がシンプルになります。

使う目的を明確にしてから選ぶと、余計な機能に迷うことなく、満足度の高い買い物がしやすくなります。

メーカー公式サイトの比較ページを活用する

メーカー公式サイトでは、電子レンジの仕様比較ページを用意していることが多くあります。

出力設定・庫内容量・サイズ・自動メニューの種類などを一覧で確認できるため、店舗に行く前の下調べにも便利です。

また、古いモデルを使っている場合は、同シリーズの新モデルと比較することで性能差を把握できます。

特にワット数の表記や自動メニューの傾向はメーカーごとに異なるため、購入前に公式情報で確認しておくと安心です。

こうした基本情報を押さえておくことで、ワット数の確認だけでなく、自分の生活スタイルに合った電子レンジ選びができます。

まとめ|ワット数がわからなくても慌てずに対応できる

電子レンジのワット数がわからないときでも、確認や推定の手順を知っておけば、慌てる必要はありません。

ここでは、記事全体のポイントを整理し、日常で役立つ実践的なヒントをまとめます。

この記事で紹介したチェックポイントまとめ

ワット数を把握する流れは、大きく分けて「確認 → 推定 → 調整 → 活用」の4ステップです。

- まずは本体ラベル・銘板・取扱説明書・メーカー公式サイトを確認する。

- 記載がない場合は、消費電力から出力をおおよそ6~7割で推定する。

- 500W~600Wなど設定が異なる場合は、出力比で時間を調整する。

- 容器の素材や途中の混ぜ方を工夫して、加熱ムラを防ぐ。

- 古い機種でも短時間ずつ加熱し、様子を見ながら再調整する。

この手順を意識するだけで、ワット数が不明でも食品を均一に温めやすくなります。

困ったときはメーカー公式サポートも活用

型番がわかれば、メーカー公式サイトのサポートページで仕様を確認できることがほとんどです。

特に古いモデルや型番シールがかすれて見えにくい場合も、サポート窓口に問い合わせれば、出力情報を教えてもらえる場合があります。

信頼できる情報源から確認することで、誤った加熱設定を防ぐことにもつながります。

出力を理解すれば、日々の温めがスムーズに

電子レンジのワット数を理解しておくと、冷凍食品やお弁当を温めるときに加減がしやすくなります。

また、食品に合わせて出力を切り替えたり、段階的に加熱したりといった使い方の幅も広がります。

特別な知識がなくても、「自分のレンジのクセをつかむ」ことで、毎日の調理がよりスムーズになります。

焦らず、少しずつ自分のレンジの特徴を把握していけば、ワット数が書かれていない機種でも十分に使いこなせます。

この記事が、日々の温め時間のちょっとした迷いを減らすきっかけとなれば嬉しいです。